首先要感謝這一屆的代表為會章修改計劃,提出了詳盡的諮詢文件,讓各方可以清楚了解學生會面對的問題。這需要大量工作,也不是每一屆的代表都能做到。(至少自問就未做到)

身為畢業多年的老鬼,已無權利干預學生會的工作。不過分享一些經驗和意見,讓師弟妹多一些參考資料再作決定,相信也是好事。故回應如下。

第一組建議﹕成立獨立司法委員會

1. 本人傾向不同意把司法權由代表會分拆出來,成立獨立司法委員會。

因為學生會的性質跟社會有一點很大分別,就是學生會的人口流動高得多,每年都會更換幾分之一的成員,每個成員通常只會停留幾年。以致學生會(尤其代表會這個沒有「莊」的機構)長期受到經驗傳承問題影響。社會可以靠長年的教育和經驗去篩選和培養法官,這點是學生會做不到的。

如果只靠幾個人去執行最高司法權,我們很難確保那幾個人有足夠的能力去做好判決,而且只有幾個人,決定偏離常態的機會就更高。代表會人多嘴雜,固然不適合聆訊進行,但代表會人數較多,反而較能反映民情和避免犯上更嚴重的錯誤。

本人認為,少數人組成的小組有方便聆訊進行和辯論、彙集判決理由的優點,但其容易偏離民情的缺點,應由代表會補足。我們可以透過分拆兩者,由聆訊小組負責進行聆訊、作事實裁決和編寫判決理由,代表會只負責終審、(基於聆訊小組編寫的判決理由)處理章則觀點的爭議,把兩者的優缺互補。如是者,只要在章則上把代表會進行上訴聆訊的權力下放到聆訊小組,只保留終審權,就可以改善處理上訴的效果。

2. (a) 以學生會高度流動和代表流失率較高的情況、再加上大學生處於生活狀態變化較劇烈的階段,本人認為不適宜要求委員一下子答應維持幾年的「終身」任命(其實以這份建議而言,所謂「終身」也不過是直到畢業而已)。每年重新委任會比較合適。

如果擔心這樣可能導致下一屆代表會委任一批全新委員,導致經驗中斷的話,也可以要求司法委員會每年自行推薦若干委員(可以是現任委員也可以是其他人)給下一屆代表會重新委任。除非有特殊理由,否則代表會應重新委任這一批委員。

(b)(c) 假如司法委員會不是「終身制」的話,就不需要那麼嚴格的程序。反而可以透過設立資格限制(例如在學生會中央機構民選或委任職位工作最少一年才可以出任),確保獲委任人對學生會運作和章則有所認識。

(d) 不同意,正因為上訴個案有很多是屬下團體相關的案件,專設屬下團體代表委員反而增加了委員和屬下團體之間私相授受的誘因。就算利益衝突規則禁止了委員處理與自己所屬團體有關的案件,他們也可以對另一團體的案件「放水」,以換取另一團體的代表委員在自己團體的案件上「投桃報李」。單是這樣的嫌疑已經會困擾司法委員會,尤其當有幾個團體上訴而結果有差別時,更容易被質疑。

本人不反對委任一些有屬下團體經驗的人(如前幹事、甚至現任幹事)出任委員,只要訂立相關的利益衝突規則。但不需要特別設立代表屬下團體的委員。

(e) 由於學生流動性較大、而且可能出現利益衝突的情況不少,所以建議應有更多的司法委員,以便有問題時可以替補。只要有具體的利益衝突規則和遞補規則,我們可以委任十幾人的司法委員會,由他們輪流出任聆訊小組的成員,並於出現衝突時互相替補。

與此同時,為了解決學生幾年內就離校、令經驗難以傳承的問題,本人建議司法委員除了學生,也可以包括非學生。就像終審法院也有外國的非常任法官一樣,參與聆訊並提供經驗和意見。本人明瞭這一點一定會被部分人理解為老鬼干政和攬權之舉,但如果委員每年要由代表會重新委任、而且規定聆訊小組由學生主持的話,那麼老鬼就可以發揮補足的功能而不至於喧賓奪主。

(f) 就如法院的陪審團,只要訂一個最低限額,聆訊小組的運作是不受個別席位空缺影響。

(g) 熟悉章則和富經驗的人選其實不多,不宜再有太多兼任限制。只要有具體的利益衝突迴避規則。

(h) 如果司法委員會是代表會屬下委員會的話就不會有這個問題。代表會可以隨時補充委員。

(i) 同意。

(j) 不同意,由於學生會沒有強制出庭權,獲傳召而不願花費時間的學生就會缺席,最後組成陪審團的人自然是對案件有特別興趣的人,已失中立性。再加上學生會缺乏法律人才對陪審團作引導,他們很容易受不相關或錯誤的證據誤導。而且陪審團的判決理由不需公開,這樣也無助於提升各方對判決的信服程度。

(k) 為了避免涉及太多改動容易出錯掛一漏萬,建議先由處理所有對代表會提出的上訴開始。因為這類訴訟數目最多,而且案件性質通常相近,可以讓司法委員會累積更多經驗。而且背後也有代表會把關,不怕出了錯無法彌補。

3. 不成立正式的司法委員會,也可以透過規定成立聆訊小組,由特定人士處理對代表會提出的上訴,以便提供更好的聆訊過程、和更充份的判決理據。

具體所需規定可以參考本人當年草擬的《行政上訴附則》草案。

第二組建議﹕聯席會議及全民大會改制

1. (a)(b) 無意見。

(c) 在本人就讀中大時,「十分一」法定門檻的實質人數就是八百人左右(當時中大本科生有八千多人)。而當時已是長年沒召開過全民大會,對上一次全民大會可能已是前校長高錕教授獲委港事顧問的1993年。當然,若然中大本科生數目增加了一倍,那麼會否有更多同學踴躍參與,亦未可料。

2. 學生會機構成員的專業性有限,實在不需要像政府機構般徹底地權力分立。否則代表會錯誤的決定無法被糾正的話,會造成更大的問題。

作為一個非常設機構,聯席會議本來就是留作制衡代表會的非常手段。要召開聯席會議並不容易,而且代表會代表比三大莊成員加起來都要多,又規定三分之二大多數的法定人數。其實都確保了聯席會議中還是代表會代表佔多數,如果不是有相當數目代表持有同類意見,聯席會議是很難推翻代表會決定的。亦即是說,聯席會議可以制衡代表會的場合,只限於代表會本身已意見分歧的時候。例如一個備受爭議的議案只靠些微多數通過,於是就加入同樣有民意授權的其他三莊成員一起再審議,看是否要推翻決定,止此而已。

從這個角度來看,現行制度在一般情況下已足以保障代表會的立法權力,而在少數可能被推翻的那些情況,我們又是否有必要保護代表會的「最高立法權」不受任何制衡呢﹖

而且,整體地理解會章內文,代表會條文的「最高」字樣其實已經決定了聯席會議不可直接作出立法或司法決定(正如他們不能直接作行政決定去凌駕幹事會的「最高行政機關」權力)。我們應該理解成﹕聯席會議只是協商政策(如財政緊縮)或代表會和三莊的爭議決定,充其量只能定一個大方向或推翻某個爭議決定,而不是越俎代庖去訂具體的立法條文、行政工作或司法判決。就算聯席會議做了某個決定,立法工作仍是在代表會完成的,正如作判決的仍是代表會、負責行政的仍是幹事會一樣。

如果按這個角度來理解,聯席會議的權力未必「註定」和代表會的「最高」立法權和司法權起衝突。問題只是大家要把握好聯席會議能做甚麼、不能做甚麼,這方面反而可以是代表會未來立法規範的方向。(當然涉及聯席會議的立法很難避免要提上聯席會議覆議)

3. 按照憲制設計的原意(如上述),不應降低法定人數。

4. 現行中大學生會的制度較接近美式的權力分立,所以代表會和幹事會互不兼任。港大學生會則較接近英式的議會制度,所以評議會裡已包括幹事和其他「組別」選出的評議員(如普選評議員和屬會、校隊代表等)。除非有打算大幅改變中大學生會的憲政安排,否則不宜照抄。假如代表會裡有幹事,那麼聯席會議這個「諮議機構」根本就不需要存在,就正如港大學生會沒有聯席會議一樣。

第三組﹕完善有關代表會的條文

原來「未經代表會同意不得撤回」的條文曾被意外刪除,實在令人驚訝。亡羊補牢,未為晚也。

1. (a) 相信沒必要,如有需要可於《代表會章則/附則》或《職員會附則》加上具體規定。代表會主席、副主席和秘書的工作範圍其實相當直觀,只有總務的角色比較模糊。

(b) 同上,如有需要可於上述章則附則中規定。但職員會是否能及時開會應付緊急需要﹖抑或准許他們以更靈活的方式運作﹖例如只需諮詢代表會所有職員,而不是一定要開一次職員會去討論﹖

(c) 本人為《秘書處附則》的最初草擬人。當初代表會秘書在秘書處裡之所以稱「秘書長」,其實只因為裡面全部都是各委員會秘書的緣故,才要分辨。但代表會秘書在代表會只負責管理文牘,並不如外間機構的「秘書長」般如同機構的行政首長,所以把代表會秘書改稱秘書長並不適宜。

其實稱之為「代表會秘書」已足以與其他「XX委員會秘書」相區別。

2. 三分之二的門檻,是因為代表會只是代議機構,要有具夠的代表出席才有代表性。要有彈性,不代表要刪除原有條文三分之二的門檻,否則日後有可能會招致一個太低的門檻。但可以添加容許代表會透過附則調整計算方法的條文。這些條文可以參考全民大會的條文制訂。可以於會章條文添加「全體代表二分之一」的必要下限。

第四組﹕其它雜項和適應化的修訂

1. 「深圳中大」的學生其實是另一間大學的學生,只不過因為他們修讀中大認可的課程而獲得中大境外學生身份,實質並不在這間大學生活,所以沒必要讓他們加入中大學生會。

可是,如同本人於校友評議會提出的議案措詞,我們不適宜針對「深圳中大」單一間學校,而應該針對「境外學生」這個新身份。這樣才是對事不對人。

可以修改會章規定境外學生不屬於基本會員,但由於境外學生同為中大學籍,他們可獲接納為贊助會員。只是要自行申請並經批准,而非必然加入。

(p.20具體條文建議的「學籍」寫錯成「學藉」。)

2. 不同意廢除此條文。因為會章中不包括(也不應仔細規定)屬下委員會的具體組成和分工,所以沒理由另行規定觀委會這個屬下委員會去提交報告。如果刪除了就會導致代表會完全沒有提交報告的責任。由於觀委會本身即為代表會屬下委員會,代表「代表會」作評議。所以觀委會的報告,經代表會通過後,已可以被視為是代表會本身所作的工作評議。

如果認為這一點不夠明顯的話,只要在《觀委會附則》(如第十五條)訂明「觀委會提交的報告經代表會通過後即為會章第二十三條所指的工作評議」就可以。

3. 很遺憾自動免職的安排的確是違背了會章。因為會章有明確的懲治條文,代表會只有彈劾權。理論上如果不是書院學生會主動提出撤換而得到代表會同意,或者代表會彈劾後經過書院學生會的相應程序罷免之(這一點我們從來沒有具體規定,要求書院學生會因應中大代表會的彈劾去舉辦全民投票或其他罷免程序)。所以代表會自行立法規定不出席的代表自動免職,其實等於越權行使了本來不屬於自己的罷免權。

所以假如認為需要簡化罷免曠職代表的程序、而書院學生會又不介意放棄這方面的懲治權的話(因為本來應是代表會彈劾、由他們罷免),那就有必要在會章中添加規定,可以是﹕

—新增「代表長期不參與會議將被免職」的規定﹔或者,

—書院學生會將自動對長期不參與會議的代表提出撤回(之後代表會當然會同意撤回)。

條文可註明具體的條件留待代表會規定,亦應該規定被免職的代表可以訴諸書院學生會全民投票決定是否推翻「撤回」。

但必須留意書院學生會章則對於派出中大代表會代表有何規定,或者有必要要求書院學生會跟隨修章,以配合中大學生會會章的修訂。這是相當麻煩的工作。

又,諮詢文件中指為《代表會章則》第五十一條,但我看到的版本應為第五十二條(四)。

4. 不需要,因為分拆兩份《會議常規》,反而增加日後修改時產生更多分歧的機會。可於現有《會議常規》後添加附表,加入只適用於代表會的規定。這樣日後修改時,負責修改的同學會比較容易顧及全局。

第五組﹕幹事會提出的雜項修訂

1. 並無必要。因為會章已規定中大學生會對外委派所有代表和發表聲明、幹事會是最高行政機構(即是負責執行上述工作),而且會長對外代表本會。從習慣而言,由學生到外界傳媒,一直都把幹事會視為代表中大學生會,甚至會誤將幹事會等同於中大學生會。所以根本沒必要畫蛇添足。

更有甚者,其實對外代表權並非由幹事會完全壟斷。例如對外委派代表,就要經代表會的同意,就是權力制衡的安排。而且四大機構之上還有聯席會議、全民大會、全民投票。如果訂明幹事會對外代表中大學生會,那麼難道是說連全民投票的結果都不能代表中大學生會,要等幹事會說了算﹖

這顯然是不熟悉中大學生會憲制架構而提出的不合適建議。

2. 沒必要訂明三大民選機構要向全體基本會員負責,因為它們本來就是全民投票產生,本來就要負政治責任、亦可經全民投票罷免。而且代表會制度上就是「最高民意代表機構」,所以向代表會負責等於向會員負責。

3. 同意。恕我直接說,規定幹事會屬下委員會只能由幹事擔任本身就是一個很不實際的規定。代表會人數較多尚嫌不夠用,何況是負責每天會務營運的幹事會﹖

只要規定委員會主席需由幹事擔任便可以。

同理,我也認為代表會屬下委員會應該接納非代表,讓更多人分擔行政工作。

(回應幹事會建議3.,無諮詢編號﹕會務諮詢大會不是已規定由觀委會定期舉辦了麼﹖這類工作實在不必要在會章明文規定,可於觀委會附則規定即可。)

4. 其實「創制權」本身已有立法成份,可以包括很多不同形式的議案。如果連這也不夠闊,要怎樣寫才夠闊﹖

(a) 不必要。因為幹事會已有權要求召開聯席會議,並透過聯席會議要求進行全民投票。如果這樣都通不過,那麼要求按會章原文找二十份之一會員支持也不為過。實在沒必要再添加新的規定,否則難道又要賦予報社和電台同等的新增權力﹖

(b)(c) 不同意會章定得太死,失去調節空間。

如果認為某方面需要加上下限,可以加上,例如建議所指的不得短於某時期、亦不得長於某時期。但上下限應該定得闊一點,否則選舉委員會就沒有空間。而修章很多時都無法預期未來發生的特殊需要。

其他﹕額外提出可供考慮修改

1. 《會章》第三十三條丙和第四十一條丁,指報社和電台的「民選委員」可推薦委任委員,交代表會委任,是思慮不周的結果。因為這樣的規定等於任何一個報社或電台的民選委員都可以推薦,這樣不單對代表會很混亂,而不能保證獲推薦人可以配合整個內閣的立場。

事實上,幹事會的同類條文第二十五條乙,明文規定是「幹事會」可提請基本會員為非常務幹事,由代表會通過。除了用詞不統一(不稱「推薦」而變成「提請」、用「非常務幹事」而非「委任幹事/委員」或舊會章的「助幹」)之外,要求由幹事會推薦是很合理的規定。

可是,對於報社和電台來說,應該由誰推薦可以有兩種方式﹕一種是只包括民選委員的參選內閣,另一種是包括全體委員的學生報出版委員會和電台編輯委員會。如果幹事會會議是以民選的常務幹事計算票數,那麼比照報社和電台亦應如是。但由於報社和電台的條文並未規定投票只限民選委員,在條文上會難以表達。

建議修改這三條條文﹕

第二十五條乙改為「乙、助幹 幹事會可推薦基本會員為助幹,由代表會通過。」

第三十三條丙改為「丙、委任委員 由中大學生報出版委員會推薦、代表會委任」或「由出版委員會的民選委員通過推薦、代表會委任」。

第四十一條丁改為「丁、委任委員 由中大校園電台編輯委員會推薦、代表會委任」或「由編輯委員會的民選委員通過推薦、代表會委任」。

2. 我不太明白為何贊助會員需繳交較多的會費,而他們的權利比基本會員少。雖然這一點在本人就讀時已是如此,可是一旦留意到,就實在難以理解。按道理可以把他們的會費改成跟基本會員一致,而兩者同樣需要繳交一次入會費。

(

( (

(

(

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

(

(

( (

( (

(

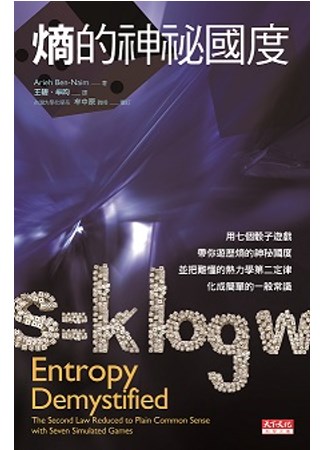

Arieh Ben-Naim《

Arieh Ben-Naim《

(

(

Recent Comments