December 26, 2009

-

chain of sin

因為正兄提一堆寫作計劃,文中重提其〈淺談加沙衝突二三事〉,令我想起梁文道那兩篇〈溫和派如何被迫走上了激進路線〉(原題〈更多和平還是更多侮辱〉)和〈激進政治的自我繁殖〉。

我發現這清晨一醒了就想著這件事,無法睡下去,於是唯有起床寫這一篇。

上次〈淺〉文的論爭,我沒有加入,因為我也不知道在兩邊怨怨相報之下還可以說誰正確。但現在正兄重提以色列保護國家安全的戰略合理性,我卻覺得難以下嚥。

難以下嚥並非因為我認為他的論述不正確。他的說法基本上說得通,以色列不大可能坐視恐怖主義襲擊而不還擊。就算讓你當以色列總理,只要對方搞一次炸彈襲擊,你總會派兵去反擊,不會坐視不理。

反之,對以色列的很多批評亦非常正確,尤其是以色列的政策令巴勒斯坦人難以生活(甚至美國的《國家地理雜誌》也曾報導巴勒斯坦人的苦況),這樣迫使很多巴勒斯坦人傾向恐怖主義。就如道長所言,以色列的政策等同鼓勵激進政治。可是,我還是不滿意。問題是,為何會出現這一個死局般的現況﹖

---

—為何以色列要攻擊巴勒斯坦人﹖

因為巴勒斯坦有人搞恐怖襲擊,而以游擊隊的本質而論,以色列根本難以分辨誰是恐怖份子。(當然,這只是承認現實,並不代表寧枉毋縱是道德正確的)—為何巴勒斯坦人會搞恐怖襲擊﹖

這問題比較複雜,涉及很多現實政策問題(例如巴勒斯坦人生活實在無以為繼,而且是以色列直接/間接造成的),但投身恐怖主義的終極原因是以色列佔領了他們的土地。

(又當然,究竟要結束佔領、安於聯合國劃定的巴勒斯坦領土,還是要徹底消滅以色列,這又是另一回事。不過我相信現在思維正常的巴勒斯坦人都不會妄想可以消滅以色列。)—為何以色列無視聯合國劃分的邊界,佔領巴勒斯坦﹖

這問題也有不同原因,包括為了維持先前佔領的殖民區和開拓新的殖民區。另一原因是國防,因為四周的阿拉伯國家一直威脅要消滅以色列(而且歷次中東戰爭中阿拉伯國家先開火的例子在所多有,包括以色列獨立後的第一次中東戰爭)。佔領巴勒斯坦可作為緩衝區。

(當埃及和以色列簽訂和約,承認以色列和保證和平後,以色列就陸續撤出了加沙地帶的殖民區。該地帶現在就在敵視以色列的哈馬斯手上。)—為何阿拉伯國家會多次聯合攻擊以色列﹖

這比較簡單,因為阿拉伯土地上突然出現了一個猶太國家,而這個國家排擠了原來住在那裡的阿拉伯人。

阿拉伯人在巴勒斯坦聚居已過千年,廣義的巴勒斯坦地區在公元七世紀被回教徒佔領(公元638年佔領耶路撒冷),但大部分猶太人早在公元135年已被羅馬人驅逐。而阿拉伯帝國並無迫害猶太人(甚至基督徒),阿拉伯人不可能認為自己要對猶太人被滅國負上任何責任,更不會認為有義務讓出土地給猶太人復國。所以當猶太人開始排擠阿拉伯人時,阿拉伯人就會以自衛為由攻擊猶太人。(試比較,菜園村的人住了幾十年,現在被迫走也有人聲援﹔

而阿拉伯人在巴勒斯坦住了過千年……)另一原因比較麻煩,因為歐美基督教國家支持猶太人,而自從十字軍東征後基督教和回教已成世仇。更麻煩的是,阿拉伯人為了對抗英國人爭取獨立、抵制猶太人復國,曾經跟納粹黨合作過。於是,一開始雙方就已經歸屬不同的陣營。

—為何猶太人要復國﹖為何一定要在巴勒斯坦復國﹖

又有幾個原因。

精神理由﹕他們認為巴勒斯坦是「上帝應許之地」。(雖然這樣有點瘋,如果人人都要拿自己認為「應得」的領土,世界肯定永無寧日。)

歷史理由﹕猶太人被驅逐後在歐洲一直備受歧視(以猶太人迫死耶穌為藉口,實質是歧視外來人),更不要說最後的納粹大屠殺。

政治理由﹕因為英國人答應讓他們在巴勒斯坦建國(但他們同時又答應讓阿拉伯人立國,基本上是兩頭蛇),來換取他們的支持。另一方面美國的猶太人也很有勢力,所以美國政府一直傾向支持猶太人。所以猶太人比阿拉伯人有更多「後台」支持。---

英國人意圖左右逢源這一點已經問無可問,因為純屬國家利益的盤算,擺明要利用你們。問題是,猶太人在巴勒斯坦復國,是否就一定會導致之後的一連串互相殺戮﹖

如果說以色列現在攻擊巴勒斯坦人是為了國家安全、具戰略合理性,那麼這些戰事所保衛的國家本身又有何意義﹖如果以色列立國注定要發生後來的所有殺戮,那麼立國的合理性何在﹖難道上帝的「應許」就是為了讓世人自相殘殺﹖

(雖然從舊約的故事看來,猶太人似乎認為他們是「奉旨」驅逐甚至清洗其他種族的。)(又,所以有些基督徒為了「上帝」而偏袒以色列,是說不通的。

因為他們既然相信上帝是仁慈的—姑且不討論「至善」這個名詞的含義—上帝又怎可能支持導致循環殺戮的復國計劃﹖這樣還算是甚麼仁慈﹖

就算退一步,不理上帝屬性的問題,支持以色列也不見得對基督教有利。正如《國家地理雜誌》本年6月號的專題報導,阿拉伯的基督徒亦夾在猶太人和阿拉伯人的衝突中受苦,有很多人甚至要逃離家園。其他基督徒不是應該先關注這一批同道﹖不是應該想想如何讓基督徒可以在當地和平安居﹖

既然猶太教根本不承認耶穌是救主,那麼基督徒為何非支持他們建立的以色列國不可﹖只因為跟回教徒的世仇﹖)正如前面的說法,猶太人在巴勒斯坦立國,本來就遭到阿拉伯人反對,而暴力在以色列建國初期已經開始(阿拉伯人和猶太人都有出過手),所以要完全避免暴力循環大概不可能。

但我要強調的是,以色列的政策一直在強化這循環。我說的不單是對平民無差別攻擊這一點,我認為更大的問題是以色列的政策持續地把巴勒斯坦人迫成恐怖份子,等於不斷製造新恐怖份子。

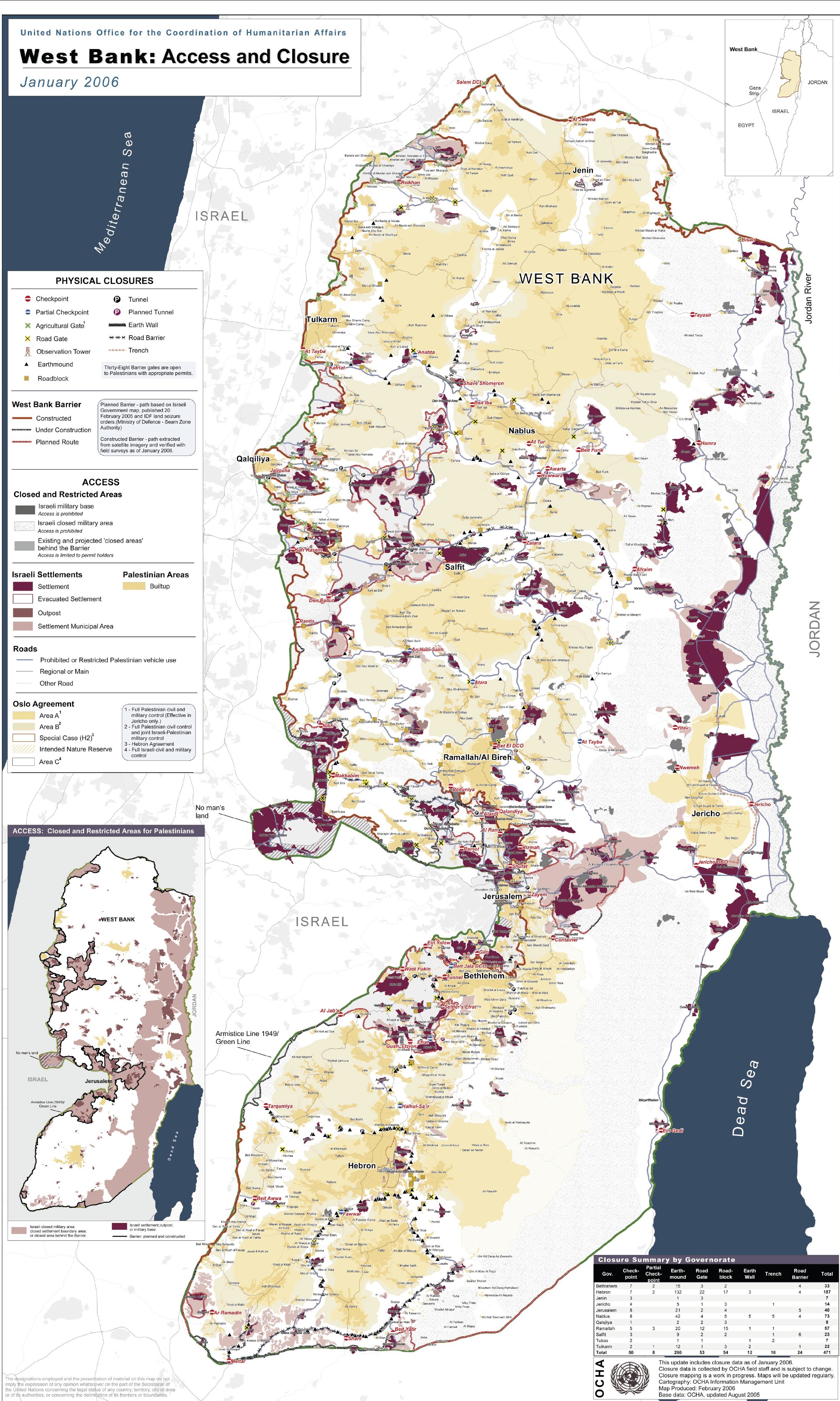

以下這幅地圖顯示以色列對巴勒斯坦的佔領﹕

(維基)

(維基)

(注意加沙地帶已沒有以色列殖民區,但其海岸線和邊境管制站仍由以色列控制。)而且,上圖綠色的地方並不代表巴勒斯坦人完全控制,只不過是指「非以色列殖民區」而已﹕

(維基)

(維基)巴勒斯坦當局實質可以控制到的地區,只有下圖的綠色範圍﹕

(維基)

你可以見到西岸地區只不過是一堆零碎的孤島。再比較一下聯合國本來劃給巴勒斯坦人的土地(綠色+粉紅色),你就可以見到以色列乘機吃了多少土地﹕

(維基)

(維基)土地被霸佔也未必會製造那麼多恐怖份子(西班牙人會搞恐怖活動去搶回直布羅陀嗎﹖中國人會當恐怖份子去搶回俄國霸佔的大幅土地嗎﹖),最麻煩的是如果你住在這堆「孤島」中,無論去哪處都有以色列的檢查站。而且以色列人還在殖民區上建設圍牆,把巴勒斯坦進一步分隔﹕

(維基)

(維基)

(英文維基的西岸條目對以色列殖民區和對巴勒斯坦封鎖線有更詳細說明)之前提到的《國家地理雜誌》報導,就提到在以色列打工的巴勒斯坦人(包括基督徒)要提早幾小時在圍牆下排隊等過關,而且關口還可能隨時突然關閉。

在這種情況下,就算以軍不過境濫殺,已經足以令巴勒斯坦人永遠貧窮,大部分人都失業。更不用說西岸和加沙有大量人口都是歷次戰爭中被以色列從原居地趕走的難民,幾十年都住在難民營裡等待救濟。

當年越南船民來到香港,香港政府的船民營提供一切補給無虞,還是爆發暴動。試想想一批人被困在難民營裡幾十年,每一代都沒有任何前途可言,連工作也沒有,這種地方不生產恐怖份子才奇怪。香港現在很多人都套用「四代香港人」論,說第三四代人難以分享發展成果和缺乏發展機會,會導致他們走向偏激。但很明顯,香港的人就算心情鬱悶,他們還是擁有生活基本所需,大部分人還是有工作(雖然待遇更差)。在這種情況下,真的偏激的人還是有限,亡命之徒更幾乎沒有。因為人有工作、有少許錢,還是會愛惜自己的生命(雖然他們仍會提出要求)。

但相比之下,巴勒斯坦的年輕人是甚麼都沒有。沒有家、沒有工作、生活一切所需都要依靠救濟。在這種情況下,人命根本不值錢,簡單點說是「死不足惜」,那麼恐怖主義組織可以找到那麼多青年人肯當自殺炸彈客(這樣死了家人反而可能收到一筆「安家費」),還有甚麼奇怪﹖

---

我們也可以回顧一下中國受侵略的經驗,這可以令我們感同身受一點。

日本侵華時中國人固然有反抗,亦有很多游擊隊行動。但只要再想得遠一點,其實日本開始侵華很久了,但大規模侵略則以1931年九一八事變為始,東三省變成了滿洲國。游擊戰大概是從那時才開始出現。

更有甚者,日本在1937年七七事變後以「膺懲暴支」為口號,攻陷首都南京。甚至發生南京大屠殺,意圖摧毀中國人的反抗意志。結果中國人的反抗意識是弱了﹖還是強了﹖

當時中國人見到的只是﹕原來投降連命也沒有,那麼不反抗還可以做甚麼﹖

再加上淪陷區在日本佔領下,百姓也沒有好日子過,那就更有反抗打游擊的理由了。反過來我們回想香港,當英國佔領新界時,新界的原居民一樣有反抗。但英國佔領後保障他們的身家財產(雖然也遺留原居民特權至今),原居民安居樂業,也就再沒有人反抗英國統治了。

甚至回想六七暴動,有多少香港人支持土共的恐怖主義行為﹖無他,對於大部分平民而言,生活保障比國家尊嚴更重要。當亡國奴是痛苦,但相比起朝不保夕而言,亡國奴還不是一種無法忍受的痛。

不當亡國奴當然最好,但如果只能在亡國奴和生活不保兩者之間選擇,平民選擇的通常是後者。反之,如果當亡國奴也生活不保,那就沒必要當亡國奴了。比較英國人和日本人侵略中國的策略,英國人當然高明得多。至少前者可以令很多人願意接受其統治。

---

說那麼多東西(要記得在下是從清晨寫到下午),其實我們可以看到﹕要得到和平,重點並不在於追究那個「怨怨相報的暴力循環」(因為這沒結果),而是在於如何營造一個令人安居樂業,不願意當恐怖份子的環境。

這一點明顯是以色列一方的責任,因為巴勒斯坦正被其佔領,而且所有出入境關口、甚至境內檢查站都由之控制。

換言之,以色列不能只建設自己的經濟和軍事,就得和平。只有巴勒斯坦人能夠過安穩的生活、有穩定工作和收入,他們才不會被恐怖份子吸引、才會樂意跟以色列和平共存。

當然要做到這一點,遠遠比只搞自己的經濟和建軍困難。但如果這一點不搞好,就永遠都不會有和平。試想想美軍攻陷伊拉克和阿富汗容易,之後因戰火摧殘民生引起的激進主義才難以收拾。

「用劍獲得的,終會被人用劍奪去。可是,用鋤頭獲得的卻是永遠的。」—孟森

Comments (14)

可惜香港人不會反對資本主義和貧富懸殊

因為迷信多勞多得和香港精神

就算壟斷剝削 仍覺是李嘉誠應得的

也要封他為偶像

「國家」和「民族」利益令很多國家和人民要承受「共業」。

介紹兩部電影:

Paradise Now (2005)

http://www.imdb.com/title/tt0445620/

Promises (2001)

http://www.imdb.com/title/tt0282864/

http://www.promisesproject.org/

(睇埋佢DVD bonus嘅follow-up)

看到那傢伙重提這篇文本來也想寫文回應

不過想到他只會扭曲別人的論點回應

也就萛了

我也想起john berger的《留著一切親愛的》

@timkingdom - 每個人總固執於自己所想的,包括在下。有時分別只在於你對自己有多大信心。

我覺得你和他的論爭其實還未到題,他的觀點在建基於各組織之間的立場和恩怨,你說的東西的確不會動搖到他的觀點,所以他自然覺得你是胡說八道。只是他說話或許難聽一點。

他說的那些國仇家恨始終是存在的,但如果停留在這層面就等於宣佈「永遠解決不到」,那倒不如省口氣。

我之所以要花整個上午寫這篇文,就是想從「平民」的角度去看解決問題的方法。不理法塔赫或哈馬斯怎樣想,平民最關心的就是生活和工作。如果以色列真的想要和平的話,她必須考慮這一點。(當然,如果他們本來就不想要和平,那就另作別論)

巴勒斯坦的平民有生活有工作,願意參加恐怖份子的人會少得多。只有從這角度切入才可以減少暴力循環的累積(就算不能完全消除),減少怨怨相報,建立以巴人民之間的正反饋。(以色列改善巴勒斯坦人的生活、令他們有工作,恐怖份子就會減少﹔於是以色列就可以減少安檢和封鎖,進一步改善巴勒斯坦的經濟。)

只回最後一節。

以色列人能否兼顧巴勒斯坦人,讓他們也安居樂業嗎?

或者把問題換一下,當以色列代表尋求負責,巴勒斯坦代表尋求合作,這些代表能動員多代同胞協力?

我嘗試這樣算,以色列人暴力立國得到的成果,或巴勒斯坦人千年以來耕耘所得,都指向傾盡地利。

如今,以巴能否僅僅借助額外的人和,就能取得雙方都滿意,至少是放棄動用武力的經濟和生活嗎?

這是個相當灰暗的問題,人們未至於不願意付出,但同時人們又會不斷追求生活水平向上,單靠社

會進步而欲滿足衝突雙方,並不是那麼容易的。

英治香港受惠於現代化,以及享受了中國自我封鎖所騰出的大量機會,才創造了奇蹟。而巴勒斯坦也

曾出現過一些阿拉伯買辨,跟以色列以及歐美世界分享經濟進步成果,倒是機會始終沒有集中在他們

身上,而阿拉伯世界的轉營(與否),仍未明朗。

莫怪我說,我們不喜歡看到衝突,總是想找某些身外的單位為黑暗面負責。劉正的文章確有偏頗,其重

心乃在於指出以色列有限度的負責。我們真的有條件要求別人超限付出嗎?莫忘記,直接面對死亡威

脅的,還是當地人,難度他們真的不如我們緊張?

@bencrox - 我想要求以色列給巴勒斯坦人改善生活不算是甚麼「超限」的要求,畢竟他是佔領者,就有責任解決被佔領者的生活。

我寫這篇文並沒有譴責誰,同時也告訴大家,沒有哪方特別黑暗,因為壞事大家都做過。但如果現在的佔領者不去從人民的生活基礎做點事,單靠軍事方段絕不可能帶來和平。止即而已。

其實我提出水源問題是想說巴人不可能因以色列的軍事反擊而停止恐怖份子----當連水都無得飲請問有甚麼可以妥協?

(當然,那傢伙用戰略考慮可以回應一切,咁中共屠城南京大屠殺都可以話係戰略考慮,又唔見佢話睇諒下日本仔同中共?)

至於所謂「你唔搞我,我唔搞你」既和平觀念更加係笑話,事實證明就算哈馬斯肯停火,以色列亦會用其他手法搞巴人,例如封鎖加沙邊境禁止貨物出入(如2006年大選後),又或者不停殖民巴勒斯坦--唔通巴人妥協到無水飲無野食先叫合格?

心湖淬筆blog 主都話過呢種係「明顯是看新聞不看歷史、有王侯將相權謀力學無人民視野的典型。」

@timkingdom -

潤哥,他說的是那個啊~

@fongyun 你那個要求只是高尚,但很難搞。

巴勒斯坦人承認以色列佔領的話,他們會要求統治者解決他們生活的問題。或者倒過來,以色列想吸納巴人,則會試圖解決他們的問題。也許大部份以色列人和巴勒斯坦人都具有這種「平民視野」,但問題卻不曾一下子解決,且更難於每一步都做到符合雙方面的期望。更多時間,雙方缺入博奕局面,只能依靠「王候將相」去突入更有利的平衡點。不逢其時的話,就是各種更短線、更各謀私利的情況下,陷入對立思維。

當年拉賓和阿拉法特取得(有限度的)和平承諾,仍不免惹毛各自代表的利益團體。實則分隔牆也是在拉賓可以吹噓國民安全,阿拉法特可以吹噓國民獨立意識底下,漸漸成形的,儘管各部意識形態發展,已不是起始時可以企及。

如今以巴仍是有些有心人和政客,在促成農工業、資訊科技等方面的合作。這些合作本身離不開為投資者圖利,但卻比任何「佔領者或被佔領者」的主觀意願,更有效地凝聚力量改善經濟和生活。以此而言,和平是結果,也是很好的催化工具,卻不容易以成為行動的能量根源。

不熟加沙的事,但看到 Bancrox 那句

"如今以巴仍是有些有心人和政客,在促成農工業、資訊科技等方面的合作。這些合作本身離不開為投資者圖利,但卻比任何「佔領者或被佔領者」的主觀意願,更有效地凝聚力量改善經濟和生活"

覺得如何讓當地的各方派系國家勢力作出交往,

讓他們發展出因交錯利益而成的共生關系。

可能也是一條出路吧。

@timkingdom - 還是那句,因為你當時說的話套不進他的理解模式裡去啦。

@bencrox - 我不認為這很高尚,只不過是你自己搞出來爛攤子就要收拾而已。如果有人說美國有責任改善伊拉克經濟和平民生活,我不認為你會說這是要求高。

以巴衝突的問題,其實並不獨特,只不過是大部分持久衝突的套路﹕兩方激進派逐漸排擠了溫和派。

圖利是沒問題的,就像阿當史密斯話齋,各人自利也可能令大家得益。我說「佔領者的責任」也不是指救濟或援助,用甚麼方法發展巴勒斯坦經濟、或者以色列能否從中取利,皆非我討論範圍。但在現狀態底下,以色列是需要一些政策和資源去推動更多的合作和發展,如果他們意識到佔領者的責任和長遠和平利益的話。

最怕的是以色列有人以為,要維持強大軍隊以防阿拉伯世界反撲,最有效的訓練方法就是挑起戰事,拿無辜的人來試刀。要是不這樣想的話,和平的長遠利益是正常人可以看得到的。

@fongyun

美國本身聲稱要找出大殺傷力武器,並曾以改善伊拉克經濟和平民生活為由,博取國民支持出兵。

是故美國做不到第一點,已經是欺騙國民,其他的也做不到,就是更大程度失責。

然而,以色列並不是借助和平主義者建國,即使你如何不喜歡、不認同、甚至不相信,如今的以色列,

還未有過半人認為他們要和巴勒斯坦人平等共處,何況還要他們吐回既得利益。

這個爛攤子是歐美強國共同建置的,搞不好,海峽兩岸為求和以國達成軍事、經濟上的合作,也沾手

扯貓尾。如今,和平只被視為結果,或者兩個民族會在世俗化後,擴大共識把和平當作目的,但很可

惜,我遇過有限數目的以人,尚且在麻怨他們的政府不夠進取。

是的,這些人會同意投入合作、發展,不過他們也要更多土地、更安全的生活。你那個「佔領者的

責任」框架,跟雙方以民族立國的思想,還是有好一大段距離。

Comments are closed.