July 16, 2006

-

[足球與基因]

跟魚頭小姐去博物館,當然要先去看魚頭最愛的足球歷史展。

(當見不到女權主義者的時候,我可以很有紳士風度的 )

)整體而言,由於我對足球興趣缺缺,所以沒甚麼可以評價的。

我比較有興趣的,只是那隻雷米金盃和它的失竊傳奇。(現在之所以有一隻金盃展覽,只因為當年金盃在英國失竊,英國於是私下複製一隻來「補數」,怎料原盃後來被一隻小狗尋回。這隻盃最後由巴西永久保留,但再次失竊,再無蹤影了。)博物館的說明沒有提示托著金盃的女神是誰,我心底猜是勝利女神,現在一查總算對了。(另一問題來了﹕那麼大力神盃的兩個大力士是誰﹖如果說是西方傳統裡負責「托地球」的Atlas,就只會是一個,不可能有兩個。)

但凡提及足球史,總要一提中國的「蹴踘」。雖然中國最早有足球運動的記錄,蹴踘被說仍足球之祖亦不為過,不過我懷疑現代足球並非由蹴踘而來。

足球這種遊戲,並非甚麼難以想像的東西。你我都見過街上有些無聊人,連汽水罐也踢。也許古代的人就是把垃圾踢來踢去,最後發展為足球。跟舊世界沒有接觸的古印加人,也自行用樹膠造球來踢,那麼西方社會不需要見過蹴踘就獨立發明足球,亦不出奇。《槍炮、病菌與鋼鐵》(見[書海潛遇(8)],十一月一日日記)就提及,語言這麼複雜的系統也獨立發明過幾次(其他語言都源自它們)。那麼足球可以由不同地方的人自行發明,就一點也不奇怪了。

不過,展覽雖然主要是從英國足球博物館借來的,但歷史博物館也跟香港足總合作,借了不少香港足球史的物品作為額外資料。這點努力值得稱讚。

現在香港足運不振,「亞洲足球王國」早已被人遺忘的時候,如果這些資料刺激到幾個喜歡足球的小朋友,誰知道他們會為香港足球開創怎樣的新氣象﹖如果不問魚頭,我也不知道原來自己當過清道夫。

(體育堂時「被迫踢波」,平日愛打波的同學早已組成一隊,我們那些體能麻麻的人另組一隊。在這種情況下,不輸已經偷笑。最跑不動的方某自然留在後衛,總之見到有球飛來,不是踢回前線就是乾脆掃出界來拖延時間。結果竟然也力保不失,對方整整兩堂都沒能踢進一球,和局收場。可謂輸少當贏。)然後就是科學館的特備展覽﹕

當然對我來說,去這個展覽,其實在學習方面不會有太大期望(如果這展覽的東西連我也不明白,那麼對一般市民肯定是太深奧了……),主要是想看看科學館怎樣處理這題目。(當是教育考察﹖可以當進修時數填報嗎﹖

)

)

可惜,整體而言,我對於這個展覽仍然有點失望。展覽入口展示了這個電話簿陣,提及人類基因組時的常用比喻﹕

(照片來自科學館相關網頁,以下各照片如無說明來源者,皆來自上述網頁)

(照片來自科學館相關網頁,以下各照片如無說明來源者,皆來自上述網頁)

橋唔怕舊,最緊要受。這個的確是很好、物質化又容易理解的比喻。

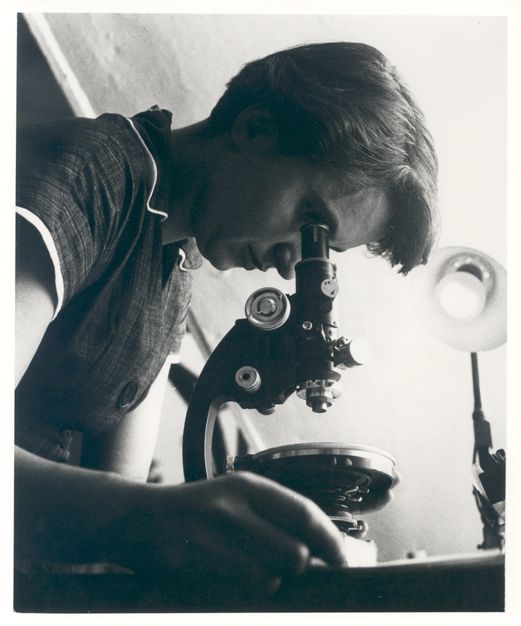

如何把這大堆資料塞進一個丁點兒的細胞,應該會令觀眾有 wonder,是預備後來接受新知識的好開始。這照片下方沒攝進鏡頭的,是一位被遺忘多年的英雌﹕

(右圖﹕維基百科)

(右圖﹕維基百科)

以往 Watson & Crick 總有意無意忽略這位被他們「盜用」結果的研究員,其實如果沒有她拍的照片,他們根本不可能想到 DNA 的結構。

終於直到現在,每逢提及 DNA 結構,才會提及她。莫說黑猩猩和我們的 99%,就是一粒細菌跟你也有一成多的基因是相同的。

我在其他人的 xanga 見到,似乎大家都很喜歡這個可以為自己拍照的展品﹕

其實我到現在也不明白,如果一個人讀完遺傳學,知道所有生物都有不同程度的共通基因,又知道生物有那麼多沒用的假基因,怎麼還可以否認生物演化的事實。那簡直就跟讀完天文學後,仍然堅持地心說一樣。這是我最不滿意的展品﹕

這展品解釋的東西其實很複雜,它解釋細胞裡的染色體和 DNA、基因的關係。換句話說,即是分子生物學的「中央教條」(central dogma,正式譯名是中心法則,不過我喜歡那 EVA 式的譯名)。

當年 DNA 怎樣繞成一條染色體,是麻煩得令方某人仰馬翻的事(倒不是理解不來—反正也是繞來繞去,繞完這又繞那的—而是太複雜,記不下來)。整體而言,這展品的解釋不差(這是紐約美國自然科學博物館的作品),但中文翻譯非常不足﹗

不知道是不是科學館籌備時間不足,還是版權問題。展覽裡在大屏幕播放的影片,都有中英文字幕。但在照片中那些小電視播出的片段,就不單止沒有中文版,連字幕也沒有。那麼複雜的概念,只靠展版下方短短的中文說明,沒有跟隨影片的字幕,怎可能令本地觀眾明白﹖更過分的是,照片左方講述蛋白質構造的說明圖﹕

(胰島素,方某人以前的大學功課)

(胰島素,方某人以前的大學功課)

就算是一個高考生物科的學生,也不可能明白這幅圖想講甚麼﹗

(這是大學生物化學系講述生物分子時才會提及的)

其實那幅圖旁邊的小電視,播出的片段有說明﹕當細胞製造蛋白質後,蛋白質的粒子模型便慢慢變成像上圖的樣子。那麼觀眾便明白,這幅尤如畢卡索抽象畫的圖,其實是科學家對蛋白質結構所作的簡化圖示。

(但如同上述的問題﹕小電視沒有中文說明﹗)在此簡單說明一下﹕

蛋白質的結構很複雜,胺基酸的排列會構成不同形狀的結構。如果直接把粒子串連起來畫在圖中,畫面就會變成「一堆粒子」,讀者很難看得出是哪種結構。所以科學家把不同的結構簡化,令讀者一看就明白這蛋白質的基本結構,方便討論。一般而言,最常見的形式有兩種。(註見英文維基的說明)

第一種是 alpha helix,在圖中以螺旋顯示。

第二種是 beta sheet,在圖中變成長板形。

上面的胰島素圖,兩種結構都有。還有一些條狀的,就是既不成螺旋,又不成平板狀,不成形的胺基酸鏈。為方便討論,這些圖裡往往還會加上一枝枝的東西,表示胺基酸的側基(side chain)—當然只表示有重要功能的。當中有時也會加上一些代表原子的小球,代表蛋白質裡有重要功能的離子。

例如﹕血紅素的圖示裡,綠色的枝條就是側基的環狀結構,裡面有一個綠點代表運送氧氣的鐵離子。(為了 helix and sheet,想找回《科學人》裡查證插畫師 Irving Geis 的事,竟然在凌晨一點半翻查舊雜誌。怎料原來他的插畫跟我要寫的東西無關,嗚乎﹗

另﹕人家為了紀念他,還為他的插畫造了 screensaver﹗)(又,展覽裡那幅胰島素的圖,附上了幾粒白色小珠。由於這些圖表竟然沒有說明,所以我不明白那幾粒小珠代表甚麼。在我記憶中,胰島素好像不需要甚麼 cofactor 或 coenzyme 的。回來找英文維基的圖來對照,才想起原來那是鋅離子……)

全場我覺得最好玩的大概就是這個「突變觀測站」,那條 DNA 雙螺旋的橫扛是可以轉動的,讓觀眾玩「改變基因字母」的遊戲﹕

不過剛巧遇上導賞團,我便不去玩了。

(可是,果蠅的單核甘酸突變會導致腳從頭上長出來,對於一般觀眾而言可能過分震驚和難以理解。但要解釋形成體節的 Hox gene,又太複雜了。)

(原字是「甘」上有草花頭的,但那不是大五碼字。)相比起科學知識的教化,這展覽對「社會層面」似乎做得比較好﹕

展覽中討論了基因篩選(主要是為了避免下一代患上嚴重遺傳病)、基因治療、基因改造和複製技術等等。綜合了正反各方面的意見,亦說明了這些技術的可用性和潛在問題。如果中學生需要做習作的話,這些資料足夠寫一份報告有餘。作為一個生物化學畢業生,我對於基因工程當然沒有甚麼反感。但我們也很清楚這個技術可能帶來的問題和嚴重性。如果社會人士或環保組織因此覺得需要監管,我是十分贊成的。

但如果像某些環保人士的做法,把這些技術「妖魔化」,製造一種「禁之唯恐不及」的氣氛,我就非常反對。這種思維,就像那些衛道者以為可以把不順眼的東西禁掉、眼不見為淨一樣。

因噎廢食,莫此為甚。就像複製人,由於社會倫理不可能及時跟得上科技發展,現階段禁止複製人類,我覺得合理。但如果以為可以永遠禁止,就是愚不可及。

無論是出於善良或邪惡,科學家最終總是會複製人類的。現在的禁止,只可以讓社會有時間想辦法去適應和規管,而不是一個永久逃避的方法。你也許可以控制科學家,但如果以為這樣就可以控制科學發展,是不可能的。複製人總是會出現的,那只是時間問題。基因改造也是一樣。一種新科技也許會帶來問題,但不是禁止可以解決的。只要一種科技有利可圖,就禁之不絕。你可以禁止接受政府資助的科學家研究(正如小希殊政府便禁止這些科學家研究複製幹細胞),但其他人還是會研究。若然政府不研究,到時私人搞出了問題,只會更難收拾。倒不如政府加入研究,並根據最新資料進行規管,更為實際。

To be or not to be, this is NOT is question

The question is: HOW TO DEAL WITH(另見三月廿一日日記)

插曲。

有關「本地科研」的部分,全部屬於香港大學的成果﹕

雖說港大是人類基因組計劃在香港的負責機構,但中大好歹也為幾條心臟基因排過序,不需要「大細超」到這地步吧﹖---

結語﹕又不能對這展覽太挑剔。

因為艱澀難明,這個展覽不算。之前科學館有一個來自德國的科學展覽(科學館網頁竟然沒有舊展覽資料),說明宇宙的超巨和超微架構,只有一堆影片。裡面講的量子力學,連我也半明不白。

我很懷疑一般人看了這個展覽,會有甚麼感覺。-------------

剛剛被圖書館班的同學傳染了傷風。

現在已是凌晨兩點半,想死。寫文不難,但每當想做點考證、找點參考資料作連結,便極耗時間。

(

(

Comments (8)

去科學館不得不提的

還是那個「幻象館」~

方兄到過沒有??

我的Xanga和你的一樣

常被人轟,說寫得太大篇=.=

我常常去這些"管"都感到很支力,

疲惱轟炸, 一下吸不到這麼多知識...

insulin的畫很可愛... 真的.

其實,我尋日都幾擔心,o個個足球展覽會否悶死你! 因為...........都遲d 起我自己的xanga 講啦!

1. 常設展去一次就夠,很久沒去了。

2. 分幾次去就是了。

不過外國的館真的比香港的大得多,一天也走不完。

3. 博物館是我的地頭,悶不死我的。

何況相比於基因,我對足球一無所知,肯定有野學。

深得像深海般的展,看來去的只有少數像方兄『般』的人才明......

你認為對中四愛看球賽的理科生來說,哪邊較有有得著?

1. 兩個展都不深,我對後者的批評只是說它的鋪排做得不好。

2. 請參考魚頭小姐的 xanga http://www.xanga.com/fisheadina/509082283/item.html

不過對於未去過「總壇」的人,香港的展覽應該也覺得足夠。

只要肯觀察的話,走到街上也有得著的。

其實一個下午可以走遍兩個展覽,所以沒必要只去一邊。

謝。

Comments are closed.