[跨文化交際中的非言語溝通﹕肢體語言、時間、文化空間及其他—潘萍博士]

(Nonverbal codes in intercultural communication: body language, time, cultural space, what else?)

這次講座以英語主講(看來是大陸人),所以聽眾較少,而且英文麻麻的方某抄得比較散。

開講之先,講者表明了這個題目並非其研究範疇(她研究的是英文語言學 linguistics)。只是身為語言學家對非語言溝通同樣甚感興趣。

1. 「Nonverbal」(非語言)這回事,跟語言一樣本身也是基於文化。只是當然「文化」這個詞本身就有很多爭拗。

2. 根據 Hofstede (1991, 2005)的 pyramid of human uniqueness,可分為三層﹕

(借自)

(借自)

最底層是先天(inherited)而得、人類一致(universal)的本能(instinct)。

中層是後天習得(learned)的文化(culture),如教育、宗教等。

上層是前兩層混生的個性(personality),是個人獨特的(unique)。

舉個例,每個人都有需要進食,這是底層。

我們進食的方式,例如餐桌禮儀、用筷子還是刀叉、配泡菜還是酸瓜之類,是文化層。

而最終我們偏好選擇哪一類菜式,就是個性。

2. 討論「跨文化溝通」涉及到兩個相類的英文詞﹕ Intercultural Communication (IC) 和 Cross-cultural Communication (CC)

IC 指的是來自不同文化背景之間的人際互動。

CC 指的是不同文化行為習慣之間的比較(comparison of behaviours)。

3. 了解 IC 的重要性在於,全球化帶來了很多的轉變﹕

—高等教育之中的國際化越益擴大(如留學)

—英文主導成為國際語言

—交通和通訊科技的進步

—移民導致人口組成(demographics)大幅改變,致生衝突。

甚至在同一個文化族群內也有種種不同的次文化群(sub-culture groups),例如不同的宗教或習慣。

4. 非語言溝通的本質(nature),是面對面溝通不可分割的部分(indispensable element of face-to-face communication)。

儘管 1970年代 Julius Fast 出版這方面的重要著作《Body Language》,但必須留意「身體語言」並不等同於「非語言溝通」。非語言溝通還包括其他方面。

有一個很多人引述的數字,出自 Albert Mehrabian (1968, 1981) 的研究,認為在溝通當中,語言溝通(出自意識)所傳的訊息量只佔7%,說話的音調(tonality)佔38%,而身體語言佔55%,後兩者都是無意識(unconscious)的。

這個數字當然只是大約,根據 Matsumoto, Frank & Hwang (2013) 引述的研究,估計後兩者的佔比大約在 65%-95%之間。

5. 語言溝通和非語言溝通的關係為何﹖

5.1 大致上,左腦負責語言溝通、較為 abstract (我想是抽象之意)和有邏輯,分析性、和處理認知資訊(processing of cognitive information)。

右腦則處理非語言溝通,負責空間思維(spatiotemporal)、gestalt (整體的)、情緒的。

5.2 語言和非語言溝通,可以分別或結合出現,亦可以是互相矛盾、重複、或互補的。

兩者都包括一些需要時間學習而得的符號(symbol)和模式(pattern)。

但非語言溝通會有較多需要意識(intention)的內容,例證是小朋友年紀太小的時候,往往會單純聽信言語方面的訊息,因為他們還不懂得分辨非語言訊號。

(方按﹕這是自閉症或阿斯伯格症患者很多年後都未學懂的東西)

6. 非語言溝通的功能包括﹕

6.1 自我表達 (self-representation)﹕表達個性和意識,但這點也可能帶來偏見。(正如有人可以面惡心慈,亦有人外表純潔但其實腹黑)

6.2 傳達互動者之間的關係 (conveying relationship of interactants)﹕例如長輩摸你的頭表示加許或安慰,也是在重申權力關係(reinforcing power dimensions)—畢竟你不可以反過來摸他們的頭。

6.3 代替語言訊息(replacing verbal message)﹕例如OK手勢、點頭之類。

6.4 重複語言訊號(repeating verbal message)﹕例如有人問路時用手指指著正確方向加強印象。

6.5 加強語言訊號(accentuating verbal message)﹕例如罵人的時候皺眉(forrowing brows)。

6.6 轉達尷尬訊息(relaying awkward messages)﹕例如以沉默代表不同意(silent as disagreement)。

6.7 表達感情(display emotions)﹕最簡單的例子就是顏文字(emoticon)。

6.8 調節互動(regulating interactions)﹕如手勢、點頭、注視。

6.9 儀式性(rituals)﹕例如以「合十」祝福別人(泰國常見)、擁抱或面碰面,又或者St. Patrick Day的一片「綠」海。

7. 非語言溝通的種類包括﹕

7.1 vocalics (para-language)﹕如音調(tone),是語言中的非語音因素(nonphonenic qualities of language),用於語言溝通中傳遞意思。

根據 Alberts, Martin & Nakayama (2007)的引述,vocalics 包括了語言的速度(speed)、音高(pitch)、節奏(rhythm)、vocal range和articulation。

—voice qualities (音質﹖)指聲音的音調(tone of voice),把人聲當成音樂(music of human voice)般分析。

—發聲(vocalization)這裡是指無結構的語言,例如笑聲、哭聲之類。亦包括了說話的強度和聲量。

—沉默(silence)可以有正面和負面的意思,但很多時候會代表不理解或不同意。不同的文化對沉默有不同看法,美國人甚至不能忍受出現「鴉雀無聲」的場面。

在跨文化溝通中,很多時候都會引起混淆誤會。例如說話大聲在不同文化中,可以代表「有誠意」、也可以代表「具侵略性」。進餐時打嗝究竟是表示食物很好吃﹖還是表示你粗野無文﹖

7.2 kinesics (body language)指身體姿勢,通常是指以手部或面部動作,說明和傳達語言溝通的意思。

Ekman & Friesen (1969)指出姿勢可有以下目的﹕

—illustrators(說明)﹕伴隨或加強語言訊息,例如用手指著要強調的東西。

—emblems(標誌)﹕直接代替語言,例如OK手勢。

—affect displays﹕展示情緒,例如皺眉、垂肩之類。

—regulators(調節)﹕用來控制溝通的流程(flow)和節奏(pace),例如手勢或點頭。

—adaptors﹕有意識地紓緩緊張的動作,例如搔頭皮、吸煙之類。

一般而言,拉丁和中東地區比較鼓勵較誇張的動作(有諺曰「Italians speaks with hands」),英國人的動作相對較小,東方人甚至不大鼓勵說話時有動作。

不同的文化甚至連數數目用的手指(德國人的「一」從姆指開始、美國人由食指開始)、和指東西用的手指(日本人會用中指指物)也不同。

Matsumoto & Hwang (2013, p.79)稱之為不同文化的獨特標誌(culturally unique emblems)。講者稱自己到外地旅行,往往只觀察外貌動作,未聽到說話就已經猜出哪些是香港人(可謂有個「香港樣」),便是一例。

例如邱吉爾首創以「V」字手勢象徵勝利(Victory),到越戰的時候卻被嬉皮士用來作「反戰」符號。而反轉的「V」字手勢(手背向人)卻帶粗鄙之意,戴卓爾夫人和布殊都曾經錯做這個手勢。

對於面部表情的研究,始於達爾文,他在1872年就指出人類面部表情和動物相關,有演化基礎。

Margaret Mead (1930) 認為,面部表情是因文化而異的。

Matsumoto 歸納了人類共通的七種面部表情,講者播放了一段杷關影片﹕Science Today: Facial Expressions

裡面指出有一些表情是盲人和一般人共同擁有的,這是先天形成的。

當然,有些文化也會後天壓抑表情,但那不是立即生效的。例如 Friesen's (1972)曾指出,日本人看恐怖片的時候,會面露微笑。

7.3 oculesics (eye contact movement)是溝通時的眼神交流,自然也是依文化而不同。

北美的人鼓勵正望對方雙眼,據研究平均在說話時有40%時間望著對方,聆聽時則有70%。

亞洲各國普遍不鼓勵直望對方雙眼,亞洲北部各國都要求望低一點以示尊重,日本人甚至會教人望著對方的喉嚨說話。

(方按﹕所以歐美人士直望亞洲人說話,會令亞洲人覺得被威脅。反之亞洲人面對歐美人雙眼向下,也會令對方認為是不尊重自己。)

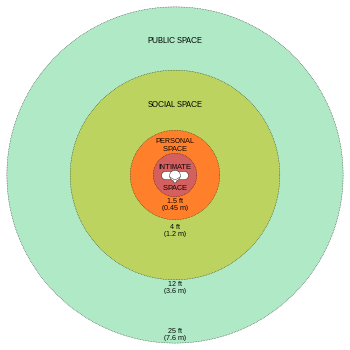

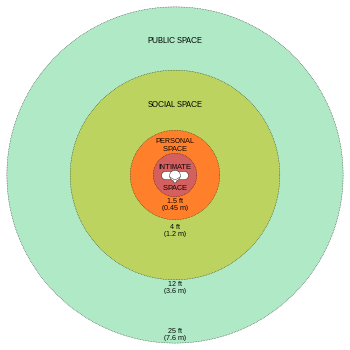

7.4 proxemics (social distance)指人際交往時的距離。人際交往的場合可分為三種﹕

fixed feature space﹕每個人之間的距離被固定了,如課室。

semi-fixed﹕例如家中的梳化檯椅決定了人際距離,但可以移動的。

informal (personal) space﹕即是所謂的「bubbles / 泡泡」。

(維基)

(維基)

學者把個人空間分為四層﹕public space、social space、personal space、intimate space。「親疏有別」影響了我們可以容忍他們進入哪一層,關係較疏的人進入得「太親密」的距離就會令我們不安。不過圖中的距離是學者對美國白人的研究而來,對來自不同文化的人各層距離應當有異。

不同文化對親密距離的分別可以非常大,例如拉丁裔不介意跟一般朋友親嘴當成打招呼,北美的人就會選擇握手。對於中東國家的人來說,異性(方按﹕非家人的話吧)甚至不適宜坐在一起。

7.5 觸碰(haptics / touch)的意義亦是因應文化而不同。學者把這些文化分為三類﹕

High-contact﹕都是較接近赤道的地方,如哥倫比亞、埃及、印尼等,傾向有大量身體接觸(例如拉丁裔多擁抱和面碰面當打招呼)。

Middle-contact﹕如北美、北歐,有點擁抱但沒前者那麼多。

Low-contact﹕北方較冷的地方,例如英國、瑞典、南韓等,更不傾向有很多身體接觸。

講者播放了這BBC片段作說明,握手時不斷搖動的鏡頭頗引人發笑﹕Gestures across cultures

7.6 嗅覺 (olfactics / smell)是指我們如何感受氣味。

有些對氣味的感受是全人類一致的,例如有實驗顯示,來自不同文化的人都喜歡茉莉和玫瑰的氣味。

有些卻是因文化而不同,例如體味,對美國人來說是衛生問題,對瑞士人來說是地位和財富的表現,所以他們會使用香水。馬里的多貢人(Dogon)卻認為生洋蔥的氣味非常吸引,會把洋蔥磨碎抹在身上。可想而知如果多貢人去到美國的話,會引起甚麼誤會……

7.7 chronemics 是指我們如何感受時間。有學者把文化對時間的感受分為兩類﹕

monochronic-time-oriented culture 把時間準確地切割成一小段一小段,每次只做一件事,把時間當成金錢般掌握。北歐、北美、日韓台等地多屬此類。

polychronic-time-oriented culture 對時間掌握得比較模糊,並不太強調時間表,至少不會硬性分割成固定的時段,不介意同時做幾次事,也不重視準時。南歐、拉丁美洲和很多亞洲國家都屬此類。

學者認為前者比較任務為本(task-oriented)、傾向建立短期關係,後者則較為關係為本(relationship oriented)、傾向建立長遠、終身的關係。

7.8 physical appearance & artifacts﹕

physical appearance 是一個人的外表,如體型、殘缺、眼型、性別、高矮肥瘦、膚色、髮色(如西方人有「金髮女性沒腦筋」的偏見)、身體吸引力之類。(包括舊日以偽科學區別潛在犯罪者的「面相學」)

Cortes & Gatti (1965)曾以體型把人的性情劃分為三類﹕endomorphic 是偏肥厚的類型,被認為性情較懶惰和溫和(方按﹕心廣體胖嗎﹖  )﹔mesomorphic 是體型偏中、肌肉型,被認為較勤力,也是電視電影中英雄的標準身型﹔ectomorphic 則為偏瘦骨感者,被認為較神經質。(這只是反映了當時的文化偏見。當然其實有些偏見到今天仍一樣,例如媒體上被捧成「美女」的多比平均的矮和瘦。)

)﹔mesomorphic 是體型偏中、肌肉型,被認為較勤力,也是電視電影中英雄的標準身型﹔ectomorphic 則為偏瘦骨感者,被認為較神經質。(這只是反映了當時的文化偏見。當然其實有些偏見到今天仍一樣,例如媒體上被捧成「美女」的多比平均的矮和瘦。)

artifacts 是人工加上的物件或裝飾,與個別的文化有關。例如錫克教徒身上的5K、髮式、服裝、頸鏈、化妝、紋身刺面之類。顏色的運用亦是其一,不同的顏色對不同文化各有其意思。例如南韓僧人是用紅色墨水寫死人姓名,所以當南韓學生到美國留學時,見到老師用紅筆批改時就曾出現誤會。

(來源)

(來源)

7.9 cultural space 是基於一些後現代研究而提出的概念,指溝通當中的一些具體的結構佈置(particular configuration),構成了不同的「空間」。這可以是實質地點(如「家」、「故鄉」),被文化賦予了意義的空間﹔亦可以是象徵式的,如網絡空間。(Martin & Nakayama, 2010)

(靄雲大廈)

(靄雲大廈) (

( (

( (

(

《

《 《

《 《

《 《

《 《

《 《

《

《

《 《

《 《

《 《

《 《

《

Recent Comments